|

Alegorías fantásticas-Pedro Enrique Rodriguez

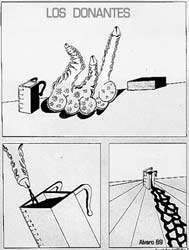

A partir del trabajo arqueológico sobre el conocimiento de Michelle Foucault sabemos que más allá de las ideologías, más allá del Espíritu de los Tiempos, existe el cuerpo difuso de la episteme, de los modos particulares de conocer. El medioevo transita por lo que Foucault denominó episteme clásica, una modalidad de conocimiento en el que no existe la separación entre el conocimiento de la cosa y la cosa en sí. Subyugado por el peso de Las Escrituras, el hombre clásico ve, lee en el mundo la escritura de Dios. Poco importa que esta escritura esté inscrita en la Torah, en el Nuevo Testamento o en las páginas de escritura abigarrada de El Corán. Los objetos del mundo son una representación legible de una inteligencia superior. Las cosas existen en la medida del orden del creador. Borges, en el bello y tal vez olvidado cuento: «La busca de Averroes», cuenta que, en un diálogo de doctores en la casa del alcoranista Farach, en la ciudad de Córdoba, al amparo del Guadalquivir y las claras fuentes que imitan el fresco aire de la Alhambra, alguien relató al viajero Abulcásim Al-Asharí (agasajado de esa noche) la historia de una rosa, descrita por Ibn Qutaiba, propia de los jardines del Indostaní, y cuyos rojos pétalos mostraban caracteres que decían: «no hay otro dios que el Dios, Muhámmad es el Apóstol de Dios». Interrogado sobre este portento, Abulcásim atinó a decir, elusivo: «que con el Señor están las llaves de las cosas ocultas y que no hay en la tierra una cosa verde o una cosa marchita que no esté registrada en Su Libro». En un mundo que se mantiene por la gracia de un origen divino, toda invención, toda imagen tiene que referir, por fuerza, a ésa misma fuente de vida. Es, por todo ello, que la función retórica de la alegoría imprime un peso tan decisivo en toda la poética medieval. El ejemplo más vívido de ello está documentado en el Roman de la Rose, o Libro de la Rosa, compuesto a dos tiempos por Guillaume de Lorris y Jean de Meun, sobre la base de 22.000 octasílabos donde, por un desmesurado recurso conceptual, el ardoroso aunque sublimado “yo” del relato recorre un umbrío jardín aristocrático en busca de una Rosa, para perderse en la compañía de personajes conceptuales, como: Amor, Venganza, Celos, Franqueza, Falso Semblante, Buen Recibimiento y Peligro, por sólo citar algunos de los más importantes. Al referirse a esta obra, el medievalista Armand Strubel, comenta, con justicia, la “experiencia de lectura insólita” para el lector moderno. En este caso, la fina alegoría acompañada de otras figuras retóricas como la metáfora, la personificación y la prosopopeya, apuntala un relato que, con los ojos contemporáneos, podría calificarse como fantástico pero que, desde la mirada medieval, representa un lógico discurrir entre las aguas tranquilas de una ficción amparada en el poder de todo libro y, ante todo, en la reincorporación del paraíso bíblico que coexiste con el paraíso amoroso que la Rosa promete al protagonista. Sin embargo, tal vez la más bella metáfora alegórica de la antigüedad esté presente en este pasaje de «The History of Writing», (Chicago, 1952), de Ignace J. Gelb, citado, luego, por Alberto Manguel en «Una Historia de la lectura», (Norma, 1999), donde el delirio alegórico, es decir, analógico, llega al extremo sublime del epistolario amoroso. En él, se lee que una bella joven del Turkestán Oriental, contrariada por la ausencia de su amante, le envía un mensaje compuesto por un puñado de té, una brizna de hierba, un fruto rojo, un orejón, un trozo de carbón, una flor, un terrón de azúcar, un guijarro, una pluma de halcón y una nuez. El mensaje debía ser traducido del modo siguiente: «Ya no puedo beber té, sin ti estoy tan pálida como la hierba, mi corazón arde como el carbón, eres tan hermoso como una flor y tan dulce como el azúcar, pero, ¿tienes una roca en lugar de corazón? Volaría hasta ti si tuviese alas, soy tan tuya como una nuez que estuviera en tu mano». |

||||